太平洋高気圧とチベット高気圧という二枚重ねの高気圧で、

今週の東〜西日本は「梅雨の中休み」とのことですが、

昨日6月25日は、2018年「最初の猛暑日」となり、八王子もかなりホットで、

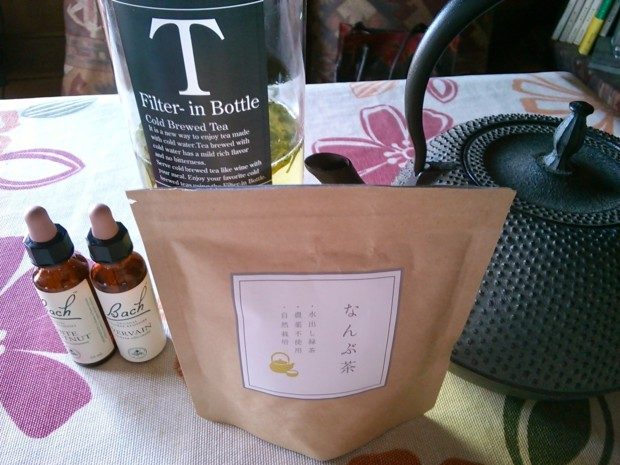

冷蔵庫で冷やした「水出し緑茶」に、

早めの夏バテに予防に、オリーブとホーンビームのバッチフラワーを入れて、お茶の香りを楽しんでました!

早めの夏バテに予防に、オリーブとホーンビームのバッチフラワーを入れて、お茶の香りを楽しんでました!

緑茶を、オシャレなボトルに入れて、

「水出し」で飲むという方法は、ペルーラムさんのお茶をGETして初めて知りましたが、

完全無農薬なので、水出しでも安心で、残った茶葉も味噌汁に入れたり、かつお節をかけたりして全部食べれます。

ジャパニーズハーブティーである「緑茶」は、お米と同じく「日本の宝」だと思うのですが、

なぜか、お若い方はあまり飲まなくなってるとのことで、

しかし、今、若者たちに「水出し緑茶」が秘かにブームになってるのは、

★旨みも甘みも水出し緑茶が上

★水出し緑茶はカフェインが少ない

★水出しの方がビタミンCを多く摂れる

★少量の茶葉でたくさん飲める

緑茶に多く含まれる「テアニン」には「脳の興奮」をおさえる効果があり、

水出し緑茶が睡眠の質の改善に効く理由。それは、「テアニン」という成分の効果です。

テアニンには、脳の興奮をおさえる効果があります。

水出しで緑茶を作ると、テアニンがたくさん出てきます。

ですから、飲むとリラックスして、ぐっすり熟睡できる効能に繋がるわけです。

また、免疫力の上がるエピガロカテキンもたくさん出るとされます。

お茶の「テアニン」は免疫力をアップさせるからでしょうか?

免疫系への効果について、テアニンはガンマ・デルタT細胞の防衛機能を増強することで、感染に対する生体の免疫反応を助けるかもしれない。この研究は、被験者は4週間にわたって毎日600ccのコーヒーまたはお茶をのむものである。結果、血液の分析では抗菌タンパク質の産生はお茶を飲む群のほうが5倍高まっており、より高い免疫反応を示すものであった。

で、「テアニン」は「ガムやキャンディーなどの菓子類、サプリメントや美容食品などに応用されている」とのことですが、

なるべくなら、人工的な添加物ではなく、丸ごとの自然を頂きたいもので、

そういった食べ物は間違いなく「力」になります。

そういった食べ物は間違いなく「力」になります。

実際、ちょっと頭痛がした時に、水出し緑茶を飲んでたらスグに良くなったたりで、

山梨県南部町で、ペルーラムさんが丹精込めて作っている、

緑茶の「テアニン効果」は本物だと実感しました!

緑茶の「テアニン効果」は本物だと実感しました!

地産地消といって、なるべく身近で「摂れた」モノを頂くのがイイのでしょうが、

同じ山梨県でも、ウチが毎週通っている清里高原は標高1200mの寒冷地で、

お茶も柑橘類もムリですが、その代わり「花々」が美しく咲き、

6月23日は蒔きストーブを焚くほど寒かったですが、24日、雨上がりの庭には、

元々ここにあった植物さん達も、

元々ここにあった植物さん達も、 町田の実家から移植した「ツツジ」も、

町田の実家から移植した「ツツジ」も、

そして、「トトロの森」近くの守谷建具さんが持って来てくれた、

「三輪草」も可愛らしい花を咲かせてました。

コレは来週あたり咲きそうかな?

もともと自生してた植物は、名前がわからなかったりしますが、

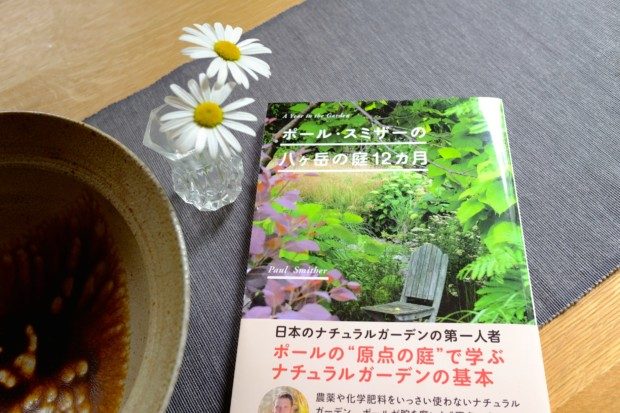

八ヶ岳南麓で20年以上前から「庭づくり」するポール・スミザーさんはこう申してます。

都会の人が田舎で手にした庭をつくるとき、今ある植物をほとんど抜き取ってしまうことがある。そしていそいそと園芸ショップに出かけ、あれもこれもとたくさん買い込んでくる。でも全部を植え替えず、すでにあるものを上手に生かすと、これらからの庭づくりが楽だ。

また絶対この植物でないとダメ、と決めつけないこと。1種類だけに絞らないで、何種類かをリストアップしておくと、園芸ショップで見つからなくても焦らず、柔軟な対応が出来る。許容範囲を広げておくことが、庭をつくるうえで大切なのだ。

ポール・スミザーさんいわく、イギリスでは貴重な「草花」が、

清里にはたくさん自生してるのに、日本人は見向きもせず引っこ抜き、見た目の派手な園芸種を植えているとのことで、それって、

見た目キレイなF1野菜を買い求めるのと同じ心理ですネ!

見た目キレイなF1野菜を買い求めるのと同じ心理ですネ!

24日、東京への帰り道、韮崎へ向かう農道では、

富士山の麓を、白い雲が一直線に覆い、

富士山の麓を、白い雲が一直線に覆い、

写真ではわかりにくいですが、

写真ではわかりにくいですが、

雲がまるで「波」のようで、

雲がまるで「波」のようで、

やっぱり富士山は日本の象徴だな〜と、しみじみ思いましたが、

ペルーラムさんが無農薬で、お茶&お米などを作っている南部町は富士山の麓にあたり、

ペルー家族が南部町に引っ越した2010年頃は、

リマ育ちのラムさんが日本で農業するなんて思いもせず、

また、テレビも見ない情報音痴な自分がブログを書くなんて夢にも思いませんでしたが、

先週行われた、駒沢での「マーケット」には、

このブログから知って、わざわざ来てくれた方がけっこういたとのことで、

「みなさんイイ方ばかりで・・」と喜びのお電話を頂き、

その中にはナント、コチラの記事で紹介した、

まだ小学生だった30年前、一緒にマチュピチュに行った方もいて、感激の再会だったとのことで、

いや〜、世界は狭いというか、つながる時はつながるようで、

いや〜、世界は狭いというか、つながる時はつながるようで、

ポール・スミザーさんの庭づくりの基本、

「ダメ、と決めつけないこと」

「許容範囲を広げておくこと」

は、農業だけでなく、人生全般に応用できるヒントですネ!

COMMENT ON FACEBOOK