寅と申の年に行われる御柱祭で有名な諏訪大社は、「諏訪大明神」とも呼ばれ、日本列島の真ん中に位置し、

日本最大級の断層である中央構造線とフォッサマグナの糸魚川静岡構造線が、

ちょうど交差する地点が諏訪湖近辺で、

ちょうど交差する地点が諏訪湖近辺で、

諏訪大社は、この諏訪湖を挟んで、二社四宮の境内が鎮座し、

<上社 (かみしゃ)>

本宮 (ほんみや)(長野県諏訪市中洲宮山)

前宮 (まえみや)(長野県茅野市宮川)

<下社 (しもしゃ)>

秋宮 (あきみや)(長野県諏訪郡下諏訪町武居)

春宮 (はるみや)(長野県諏訪郡下諏訪町下ノ原)

四宮が各々4本の御柱を祀っているユニークな神社で、

この諏訪大社も含めて、中央構造線のライン上には、

「鹿島神宮」「伊勢神宮」「阿蘇神社」「新田神社」といった日本有数の神社が立ち並んでいることから、

これらの神社は、「地震への守り」として作られたのではないかという説もあります。

2016年申年2月の立春の頃、初めて諏訪大社の四社を廻ってみたのですが、

今年は、地震などの災害に要注意の「正念場」との情報もあり、初詣に行った方がイイとか・・

2018年戌年1月4日、初詣で再び「四社参り」をして来ました!

前回は、本宮→前宮→春宮→秋宮の順番でしたが、

今回は、秋宮→春宮→本宮→前宮の順番で、

秋宮には、温泉の「手洗い場」があり、

真昼でも気温0度、案外、寒ーい諏訪地方には有り難いホットさで、

秋宮は落ち着いて参拝出来る雰囲気に満ちていて、

秋宮は落ち着いて参拝出来る雰囲気に満ちていて、

立派な「しめ縄」が印象的です。

秋宮周辺には公営の温泉もあり、この辺りは中山道と甲州街道が交差する宿場町として栄えた歴史があり、

その面影を残した佇まいで、

その面影を残した佇まいで、

無料で閲覧出来る「民俗資料館」を見つけ、

無料で閲覧出来る「民俗資料館」を見つけ、

ちょっと入ってみたら、

ちょっと入ってみたら、 古いお道具や看板などの他、

古いお道具や看板などの他、 御柱祭りで使用した縄なども展示され、

御柱祭りで使用した縄なども展示され、 なかなか風情ある、古民家風の「資料館」でした。

なかなか風情ある、古民家風の「資料館」でした。

さらに秋宮には「塩羊羹」で有名な和菓子屋さん、「新鶴本店」があり、

昔ながらの雰囲気が素敵な小さい店ですが、

昔ながらの雰囲気が素敵な小さい店ですが、 上品な甘さの塩羊羹のファンになってしまいましたので、今年もGET。

上品な甘さの塩羊羹のファンになってしまいましたので、今年もGET。

色とりどりの茶菓子もなかなかのお味でした!

もともと、80過ぎの父親から「諏訪の塩羊羹を買ってこい」と言われたのが、「四社参り」のきっかけでして・・秋宮はハズせないスポットです。

秋宮からスグ近くにある春宮も似た雰囲気ですが、

ちょっと小ぶりな感じで、

ちょっと小ぶりな感じで、

しかしながら、何かしら解決したい問題がある場合は、清流をはさんで春宮に隣接した、

「万治の石仏」が助けになるかもしれません。

「万治の石仏」が助けになるかもしれません。

<追記:春宮の超おすすめスポット>

さて、この秋宮と春宮が下社で、本宮と前宮が上社なんですが、

この日は渋滞してたせいか、下社から上社まで車で40分ほどかかってしまい、

そして、2016年の4社廻りの際、最初に訪れた本宮は、

長い廊下が印象的な、

厳かな雰囲気だったのですが、

厳かな雰囲気だったのですが、

今回は初詣シーズンということもあり、

午後3時過ぎてもそこそこ混んではいたのですが、

午後3時過ぎてもそこそこ混んではいたのですが、 ちょっとガッカリしたのは、まるで明治神宮のように「賽銭箱まで横並びで、ゆっくりお進み下さい・・」といった録音テープを流し続けていたことです。

ちょっとガッカリしたのは、まるで明治神宮のように「賽銭箱まで横並びで、ゆっくりお進み下さい・・」といった録音テープを流し続けていたことです。

そういえば、この本宮では2016年5月5日、御柱祭で氏子の死亡事故が発生しており、

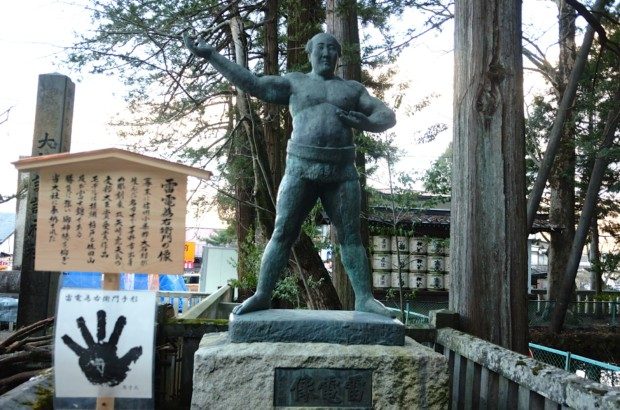

ふと横を見ると「お相撲さん」がいて・・・

貴乃花親方問題で大揺れな、日本相撲協会と共通するモノをチョット感じちゃいましたが、

貴乃花親方問題で大揺れな、日本相撲協会と共通するモノをチョット感じちゃいましたが、

この本宮の後に行った前宮は人出も少なく、あの江原啓之さんが「日本屈指のスピリチュアル・サンクチュアリ」と評するだけあって、清々しい雰囲気に包まれてました。

八ヶ岳を望む丘の上にあるので、足腰弱い人には昇り降りが大変ですが、

前宮では4本の御柱が全部、見える位置にあり、

前宮では4本の御柱が全部、見える位置にあり、

参拝者にオープンになっていて、

参拝者にオープンになっていて、

御柱のそばには小川が流れ、

御柱のそばには小川が流れ、

建物は素朴ですが、自然と調和した素敵な神社です!

建物は素朴ですが、自然と調和した素敵な神社です!

というわけで、2度目なので、それぞれの特徴がわかってきた感じで、

四社を廻るに越したことないのでしょうが、時間がなければ秋宮か前宮がオススメです。

諏訪から清里への帰り道、夕焼けに染まる八ヶ岳が美しく、

縄文文化は諏訪大社のすぐ近くの八ヶ岳が発祥の地とされ、本宮と前宮の御柱は、すべて八ヶ岳を向いているとのことで、

縄文文化は諏訪大社のすぐ近くの八ヶ岳が発祥の地とされ、本宮と前宮の御柱は、すべて八ヶ岳を向いているとのことで、

神社というのは元々、自然のパワーを利用する装置なのかもしれず、そういう意味では、自然こそが最強のパワースポットですネ!

神社というのは元々、自然のパワーを利用する装置なのかもしれず、そういう意味では、自然こそが最強のパワースポットですネ!

COMMENT ON FACEBOOK