長野県の諏訪大社は日本有数のパワースポットとして人気が高いですが、

清里からは下道で1時間ちょっとの距離にもかかわらず、

一度もお参りしたことがなかったのに、今年、急に「行く気」になったのは、

申年生まれ今年(2016年)84歳になる父親から「清里の帰りに諏訪湖の塩羊羹を買ってこい」とか言われまして、

諏訪と清里の位置関係を理解してないゆえの発言ですが、母親も「塩羊羹は諏訪に限る・・」とか話題になり、

セルフビルド中の清里工事を1日「お休み」にして、

甘いモノ目当てに諏訪大社に行ってきました〜

甘いモノ目当てに諏訪大社に行ってきました〜

今朝は素晴らしい朝日に輝いた清里ですが、

昨日、1月12日は今年一番の寒さ、身が引き締まる神社日和で、

まずは神体山「守屋山」のアル本宮へ・・

本宮のワリには、この達磨屋さんがあるだけの地味な入り口だと思ったら、

案の定、土産物屋の並ぶ正面玄関は別にありましたが、間違ったことが、かえって正解だったようです・・

現在だと図の上の方(北側)に駐車場やみやげ物店が整備されている関係から、そちらから参拝する人も多いのですが、そちらは、本宮から見れば脇つまり側面になります。その証拠に、北側には以前は鳥居すらありませんでした。

本宮には、上図の右側から左に続く廊下があり、途中で左側に拝殿への門がありますが、これも前宮との関係を考えれば納得できるものです。つまり、前宮経由で繋がる神体山の守屋山のエネルギーを廊下を通じて引き込んで、門から拝殿に引き込む構造になります。なので、あの廊下が必要になるわけです。

つまり、この龍の門をくぐり、

長〜い廊下を通って、

長〜い廊下を通って、

「守屋山のエネルギー」をいっきに浴びたのかどうかわかりませんが、かなりイイ感じで気に入りました!

「守屋山のエネルギー」をいっきに浴びたのかどうかわかりませんが、かなりイイ感じで気に入りました!

守屋山の由来は、ユダヤ教・キリスト教に登場する聖地「モリヤ山」とか言われてて、 本宮「一の御柱」

本宮「一の御柱」

<守屋山>

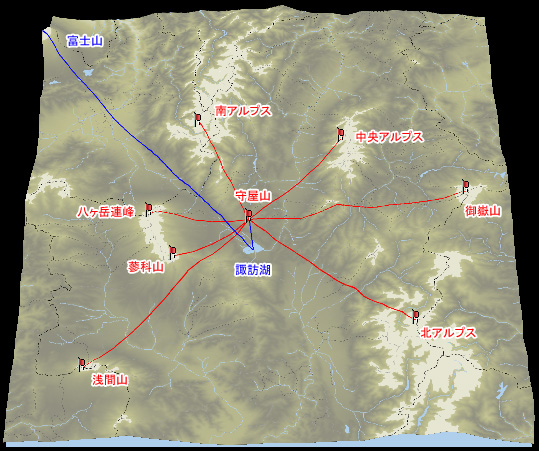

諏訪大社本宮の神体山とされている守屋山(標高1650m)ですが、この山は信州の霊峰の中心に位置し、諏訪湖を見下ろす場所にあり、まさに信州の中心的霊山と言うことが出来る場所です。実際に登った人の話では、

地図では分からないのですが、守屋山西岳に立って見ると、北アルプス、御岳山、中央アルプス、南アルプス、八ヶ岳、蓼科山、浅間山がまるで、円を描いているように囲み、守屋山はその中心の場所になり、曼荼羅の中心とも言える場所で、あらゆる霊峰のパワーを一身に集めることができるポイントです。 素晴らしい場所です。

諏訪神社と古代イスラエルの関係は、テレビ番組でも取り上げられてますが、

守屋山をバックに4本の御柱が建つこの本宮では、

ヤタラと「龍」が目を引き、

縄文DNA的な伝承があります・・

「信濃には神無月はない」

毎年十月になると神様が出雲国へ集まって国造りの相談をすることになっておりました。

そこで十月はどこの国の神さまもお留守になり、神さまがいない月というので神無月というようになりました。

ところがある年のこと、信濃国の諏訪の龍神様の姿だけがどうしてもみえません。

そのうちに見えるであろうと待っていましたが、しまいには待ちくたびれてしまい、

「信濃の神さまはどうした、病気か、それとも遅刻か、いつまで待たせる気だ。」

と、神々たちがさわぎ出しました。

すると天井からでかい声がしました。

「わしはここだ。」

神様たちはどこだどこだと天井をふりあおいで真蒼になりました。

天井の梁に樽(たる)ほどもある龍がきりきりと巻きつき

真っ赤なへら(舌)をぺろぺろ出しているではありませんか。

「信濃国は遠いので、こういう姿でやってきたのだ。わしの体はこの家を7巻き半しても、まだ尾は信濃の尾掛の松にかかっている。部屋に入って座らずと思ったが、神々がたを驚かしても悪いと思って天上にはりついとった。何なら今からそこへ降りていこう。」

というなり龍神様はずるずると天井からおりはじめました。

神様たちは蒼くなって、

「いやいやそれには及ばん、なるほど信濃は遠いで大変であろ、これからはどうかお国にいて下され。会議の模様や相談はこちらから出向いてしらせにいく。」

と、あわてふためいて手をふりました。

龍神様はからからと笑って、

「そうか、それは有り難い。」

とみるみる黒雲に乗って信濃国の諏訪湖へおかえりになり、湖のそこ深く姿をけしました。

それだから、信濃国には神無月はないといいます。

「信濃の民話」より

― 信濃の民話編集委員会編 ―

何とも日本的ユーモラスなお話で、

語源が曖昧な「すわ、一大事」の「すわ」は、

出雲の会議をパスした「諏訪の神様でも動くほどの一大事」という意味カモ?

いずれにせよ、古代イスラエルが入ってくる前には、

日本的縄文文化が長ーくあったわけですから、諏訪大社の起源はともかく、

神社とは、日本人が自然に敬虔な気持になれる場であることが大切で、

古来日本人は、時空を超えた存在は「外」にではなく、自分の中に全てがアルと何となく感じられる民族であり、

そんな、自分の中の神と出会う場として、ご参拝するのがイイのだと思います。

こちらは本宮に先立つ前宮の「水眼」で、

かつての御手洗川とのことで、杓子が置いてあり、

かつての御手洗川とのことで、杓子が置いてあり、

近くには「御柱」が建ち、

近くには「御柱」が建ち、 目の前には柿がまだ実をつけていて、

目の前には柿がまだ実をつけていて、

江原啓之さんが「日本屈指のスピリチュアル・サンクチュアリ」と評する清らかな風情ではありますが、

「この川で車や動物を洗わないで下さい」という立て看板にビックリ!

パワースポットで有名になるのもリスクが大きいようです。

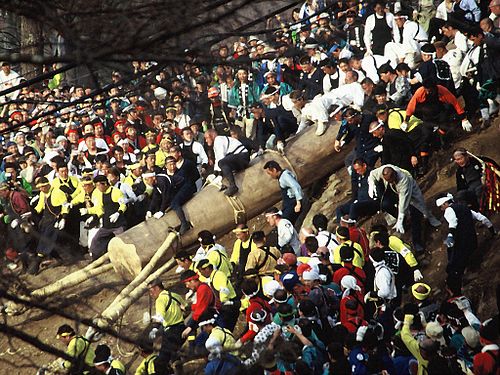

リスクと言えば、諏訪大社の一大行事はリスキーで有名です。

御柱祭では事故も発生している。近年では1980年、1986年、1992年、2010年に死亡事故が起きている。 2010年5月8日、下社春宮一の建御柱の最中、御柱に乗っていた氏子の男性3人が落下し、2人が死亡、2人が負傷する事故があった。

御柱祭は7年に一度という言い方をしてますが、「寅と申の年」に行われ、つまり今年です・・

2010年秋は、清里の家を建て始めた年であり、その後3.11が起きて、世界の動きにも目を向けるようになりましたが、

日本神道に詳しく、長らく世の中の事象との符合を観察している方によると、

2010年の「諏訪大社の御柱祭」は、何やら予兆めいたものがあったようです・・

☆1414

今年になって、この数字がシンクロしてるという話をちらほら聞く。僕もやたらと気になった時期がある。ある方から「4/14PM14:14に、知人から着信があり…」と意味深なメールが届いた。その4月17日の朝、季節はずれの大寒波で屋根にうっすら雪がつもった。雪ごしに桜を見たのは生まれてはじめてだ。

1414(いよいよ)ってことかな~と、ふと思った。

日月神示にこんな一節がある。

「冬の先、春とばかりは限らんと申してあること忘れるなよ。用意せよ、冬に桜咲くぞ」・・・・1414(いよいよ)諏訪大社の御柱祭がはじまったのは、4月1日。まるで上社の山出し開始に合わせるかのように、ペルー北東部のワヌコ州アンボの村が、大規模な土砂崩れで消滅した。異常気象の豪雨で湖があふれ、山が崩れたらしい。次いで下社山出し最終日の4月11日、こんどはペルー北部アンカシュ州のカルワスで、ワルカン氷河の巨大な氷塊が湖に崩落、23mもの津波をおこす・・・。

4月11日(日)は山出しのメインエベント「木落とし」の日。3日間で過去最高の53万6千人が押しよせ、大人気の「木落とし」は有料チケットがあっても入れない状況だったそうだ。みんな無意識に感じるなにかがあるんだろうか。

「山出し」や「木落とし」は、山の自然災害を隠語的に連想させる。シカン(月の神殿)の発掘者は日本人(島田泉)だし、ペルーと日本は土器文化でもつながる。かつて縄文海洋民が太平洋をわたったと、僕も考えるひとりだ。フジモリ元大統領に代表される日系移民は、そのリメイクじゃなかろうか。

ナスカプレートの「ナスカ」もそう。これほど発掘状況を伝える番組が組まれるのは日本だけだろう。もちろんナスカと飛鳥が似てるからじゃない。みんな自分たちのルーツ(根)を欲してるのだ。神々の柱立てと古代遺跡は、とうぜんながら不可分な関係にある。

2010年の記事ですが、まるで「3.11」を予感しているかのようにも読めます。

それにしても、諏訪大社の「御柱祭」には日本の裏側ペルーに影響するほどの想念パワーが結集するようですので、2016年の「御柱祭」の動向には注目しつつ、

塩羊羹で清めちゃいましょう!

COMMENT ON FACEBOOK